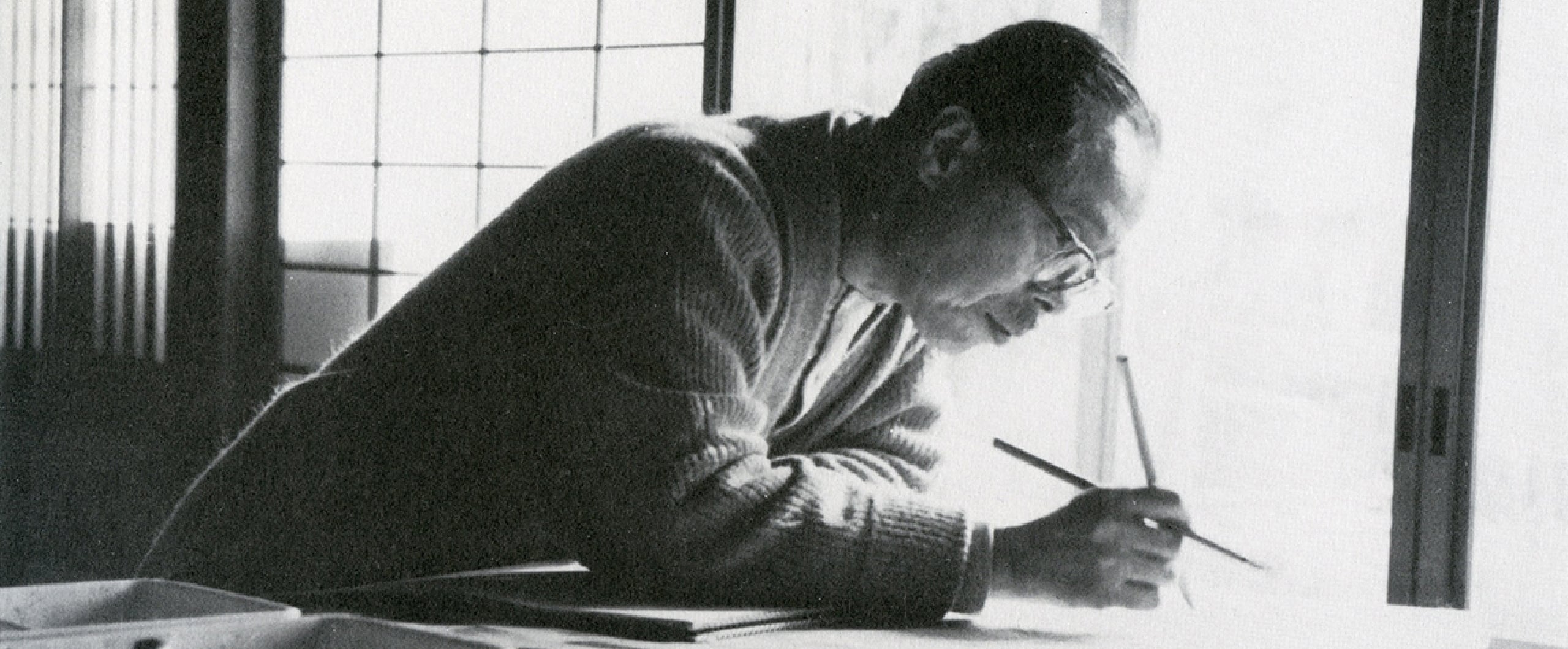

堂本印象について About Insho DOMOTO

堂本印象 (どうもと いんしょう)

1891年~1975年(明治24年~昭和50年)

1891年(明治24年)京都生れ。本名三之助。1910年(明治43年)京都市立美術工芸学校を卒業後、しばらく西陣織の図案描きに従事し、1918年(大正7年)、日本画家を志して京都市立絵画専門学校(現:京都市立芸術大学)に入学。翌1919年(大正8年)、初出品した「深草」が第1回帝展に入選した。第3回展では「調鞠図」で特選、また、第6回展の「華厳」では帝国美術院賞を受賞するなど一躍画壇の花形となった。

京都市立絵画専門学校の教授として、また私塾東丘社の主宰者としても多くの後進を育成、1944年(昭和19年)、帝室技芸員となった。

戦後は、独自の社会風俗画により日本画壇に刺激を与えた。1950年(昭和25年)、日本芸術院会員。さらに1955年(昭和30年)以降は抽象表現の世界に分け入り、その華麗な変遷は世界を驚かせた。多くの国際展にも招かれ、1961年(昭和36年)には文化勲章を受章した。1966年(昭和41年)、自作を展示する堂本美術館を自らのデザインにより開館。また、様々な技法を駆使しあらゆる画題をこなす画才は、各地の寺社仏閣の障壁画においても発揮され、多くの作品を残した。1975年(昭和50年)9月逝去、83歳。

なお、美術館は1991年(平成3年)8月にその所蔵作品とともに京都府に寄贈され、1992年(平成4年)4月京都府立堂本印象美術館として開館し今日に至っている。

堂本印象 略年譜

1891 12月25日、酒造業堂本伍兵衛、芳子の三男として京都に生まれる。

本名三之助。兄に芸能研究家・寒星、漆芸家・漆軒、弟に後年印象の元で印象の芸術専念のために尽くした四郎がおり、5人の妹のうち、3人は森守明、山本倉丘、三輪晁勢ら日本画家にそれぞれ嫁いだ。

1910 京都市立美術工芸学校図案科卒業。

三越図案部に関係した後、西陣の龍村平藏の工房に勤め、図案を描く。

1911 この頃自ら「印象」号を名乗る。

1918 京都市立絵画専門学校(現・京都市立芸術大学)に入学。

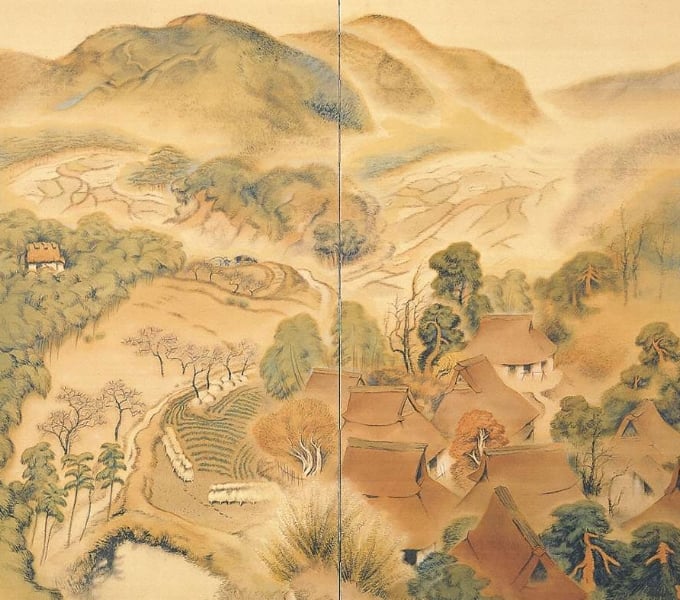

《深草》1919(大正8)年

《深草》1919(大正8)年1919 第1回帝展に《深草》が初入選する。

1920 西山翠嶂画塾青甲社に入門。

1921 京都市立絵画専門学校卒業、続いて研究科に進む。

1924 京都市立絵画専門学校研究科を修了。

第5回帝展審査員をつとめる。

(この後、8、10、12、14回展の同展審査員をつとめる)

《坂》1924(大正13)年 第1回青甲社展

《坂》1924(大正13)年 第1回青甲社展1925 第6回帝展出品の《華厳》により帝国美術院賞を受賞する。

1929 第10回帝展に《木華開耶媛》を出品。

《木華開耶媛》1929(昭和4)年 第10回帝展

《木華開耶媛》1929(昭和4)年 第10回帝展1933 画塾東丘社を創立し、主宰する。

1936 京都市立絵画専門学校教授となる。

(1941年5月まで)

1952 5月から11月まで、イタリア、ドイツ、スペイン、

フランス、スイスなどを遊歴する。

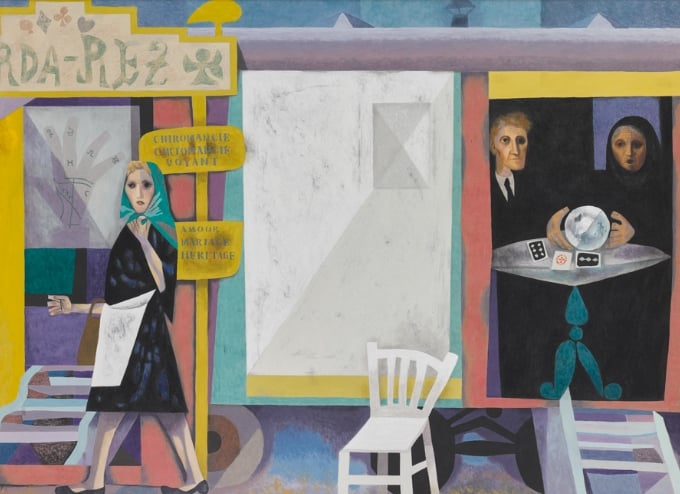

《疑惑》1954(昭和29)年 第10回日展

《疑惑》1954(昭和29)年 第10回日展1953 東丘社第10回記念展に《メトロ》を出品。

1961 トリノ芸術家協会主催の個展を開催。

文化勲章を受章し、文化功労者として顕彰される。

第4回新日展の審査員をつとめ、《交響》を出品。

《交響》1961(昭和36)年 第4回新日展

《交響》1961(昭和36)年 第4回新日展1962 パリやニューヨークで個展を開催。

1963 聖マリア大聖堂壁画を描く。

1965 社団法人堂本美術館を設立する。

《善導大師》1975(昭和50)年

《善導大師》1975(昭和50)年1966 10月、堂本美術館が開館する。

1973 ローマ法王パウロ6世の委嘱により、バチカン近代美術館に飾る《母と子》を制作(翌1974年完成)、聖大十字シルベストロ大騎士勲章を受ける。

1975 第32回東丘社展に《善導大師》を出品、これが絶筆となる。

9月5日、死去。松寿院願誉妙誓印象大居士をおくられ、下京区宝性山妙厳院(浄土宗知恩院派)に眠る。

1991 堂本美術館が社団法人堂本美術館より京都府に寄付される。

1992 4月、京都府立堂本印象美術館開館。

※年齢はその年の満年齢を記載した。